2025年10月29日

モチベーションの内的理論

モチベーションの内的理論とは「人は何によって動機付けられるのか。」を明らかにする理論です。内的理論の例として以下の三つの理論を紹介します。

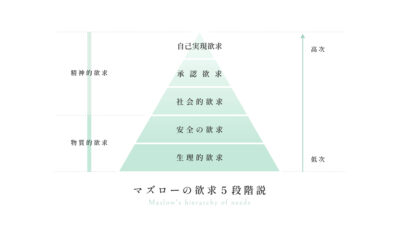

1-1.マズローの欲求段階説(5段階)

一つ目は「マズローの欲求段階説(5段階)」です。

マズローの欲求段階説は、人間の動機を理解するための有名な理論です。この理論では、人間の欲求は5つの段階に分かれており、下位の欲求がある程度満たされると、次の上位の欲求が動機として現れると考えられています。つまり、人は順序に沿って欲求を追求していく傾向があるということです。

第一段階は生理的欲求です。これは生命を維持するための基本的な欲求で、食事や睡眠、呼吸、住居といった身体的な必要が含まれます。生理的欲求が十分に満たされない場合、人は他の欲求に注意を向けることが難しくなり、まずはこれを優先して行動します。たとえば、空腹や睡眠不足の状態では、学習やキャリアの向上に対する意欲は低下してしまいます。

第二段階は安全の欲求です。身の安全や健康、経済的安定、秩序ある生活などを求める欲求で、危険や不安から身を守ることが中心となります。具体的には、安定した職業や生活基盤の確保が該当します。生理的欲求が満たされた後、人はまずこの安全の欲求を満たすことにより、精神的な安定を得ようとします。

第三段階は社会的欲求です。人は他者とのつながりや所属感を求めます。家族や友人、職場での仲間との関係、集団への帰属意識がここに含まれます。社会的欲求が満たされることで、孤独や孤立感が軽減され、精神的な安心感を得ることができます。仲間との支え合いや共感が、人間の行動の重要な動機となります。

第四段階は承認の欲求です。これは自尊心や他者からの承認、達成感を求める欲求です。自分が価値ある存在であると認められることで、さらに積極的に努力や挑戦をする意欲が湧きます。職場での評価や成果の実感は、尊重の欲求を満たす典型例です。この段階を意識することで、個人の能力を最大限に引き出す動機づけが可能になります。

第五段階は自己実現の欲求です。これは自分の能力や可能性を最大限に発揮し、成長や創造性を追求したいという欲求です。芸術や研究、専門スキルの向上など、自分自身の可能性を広げる活動が含まれます。自己実現の欲求は、他の欲求が十分に満たされた後に現れ、人間の最も高次な動機として行動を駆り立てます。

マズロー欲求段階説は、MBA受験やキャリア形成に応用できます。学習意欲や挑戦心を高めるには、まず生活環境や健康を整え、安全や安心を確保することが前提です。その上で、仲間との関係性や自己評価を高め、最終的には自己実現に向けた目標設定や学習計画を立てることが、持続的なモチベーション維持につながります。この理論は、人間の動機が段階的に発展していくことを示しており、戦略的な学習やキャリア設計の指針として非常に有用です。

1-2.ハーズバーグの動機づけ衛生理論

二つ目は「ハーズバーグの動機づけ衛星理論」です。

ハーズバーグ動機づけ衛星理論は、心理学者フレデリック・ハーズバーグによって提唱された理論です。この理論は、人間の仕事に対する満足や動機を理解するための有力な枠組みとして知られています。ハーズバーグは、従来の「不満がない=満足」という考え方に疑問を持ち、満足と不満は別々の要因によって生まれると考えました。

この理論では、要因が大きく分けられます。一つは動機付け要因、もう一つは衛生要因です。動機付け要因は、仕事そのものや達成感、成長の機会に関連する要素であり、これが満たされることで人は仕事に対して高い満足感を得て、より意欲的に働くようになります。具体的には、達成感、承認、仕事そのものの内容、責任感、昇進や成長の機会が動機付け要因に含まれます。

動機付け要因の特徴は、それが充足されると積極的な満足感や意欲を生み出す点です。例えば、プロジェクトで成果を上げた際の達成感や、上司や同僚からの承認は、従業員のモチベーションを大きく高めます。逆に、これらが欠けているからといって必ずしも不満が生じるわけではなく、単に満足感が得られない状態にとどまります。

一方、衛星要因は、職場の条件や関連する要素であり、これが不十分であると不満が生じます。しかし、十分に整っていても積極的な満足感はあまり生まれません。具体例としては、給与、労働条件、人間関係、職場の安全性、会社の方針や管理体制などがあります。衛生要因が欠けていると不満が強くなり、職務意欲が低下しますが、改善されてもモチベーションの向上には直接つながり ません。

ハーズバーグは、この理論を通じて、従業員のやる気を高める為には、単に衛星要因を整えるだけではなく、動機付け要因を充実させる必要がある事を示しました。職場の給与や環境が整っていても、やりがいのある仕事や成長機会がなければ、長期的なモチベーションは維持できません。逆に、動機付け要因を意識して仕事の内容や責任範囲を工夫すると、従業員の自主性や達成意欲を高めることが可能です。

この理論はMBA受験やキャリア形成にも応用できます。学習やプロジェクト活動において、成果を実感できる課題や承認される機会を増やすことが、動機付け要因の充実につながります。同時に、学習環境や時間、教材などの条件を整えることも重要です。動機付け要因と衛生要因の両方を理解し戦略的に活用することで、持続的で高いモチベーションを維持しながら、自己成長や目標達成を目指すことができます。

1-3.内発的動機づけと外発的動機づけ

三つ目は「内発的動機づけと外発的動機づけ」です。

人はなぜ行動するのでしょうか。この疑問に答えるのが、内発的動機づけと外発的動機づけの概念です。心理学では、人間の行動の動機を大きく二つに分けて考えます。一つは内発的動機づけ、もう一つは外発的動機づけです。それぞれの特性を理解することで、学習や仕事のモチベーションを効果的に高めることができます。

内発的動機づけとは、行動そのものが楽しさや興味、自己成長のために行われる状態を指します。例えば、問題解決や新しい知識を学ぶこと自体に喜びを感じる場合が該当します。外部からの報酬や評価に関係なく、自分がやりたいから行動するという点が特徴です。内発的動機づけが強い人は、困難な課題でも自発的に取り組み、持続的に学習や努力を続ける傾向があります。

外発的動機づけは、行動の結果として得られる報酬や評価に基づく動機です。給料、昇進、賞賛、罰則の回避などが具体例です。外発的動機づけは短期的には行動を促す強力な手段となりますが、報酬や評価がなくなると動機が低下しやすいという特徴があります。たとえば、試験や資格取得のために勉強する場合、多くは外発的動機づけが働いていると言えます。

内発的動機づけと外発的動機づけは、互いに独立して存在する場合もありますが、しばしば相互作用します。例えば、好きなことを学びながら報酬も得られる状況では、二つの動機が重なって行動の継続性や成果が高まります。しかし、外発的報酬が過度に強調されると、内発的動機づけが損なわれることもあります。心理学ではこれを「過剰正当化効果」と呼び、注意が必要です。

MBA受験やキャリア形成においても、両者のバランスが重要です。試験や面接準備は外発的動機づけによって行動を促すことができますが、長期的な学習や自己成長には内発的動機づけを高めることが欠かせません。自分の興味や学びたいテーマを見つけることで、勉強やプロジェクトに主体的に取り組む力を養えます。

内発的動機づけと外発的動機づけの理解は、学習計画や仕事の進め方に具体的な示唆を与えます。短期的な成果を狙う場合は外発的動機づけを活用しつつ、持続的な成長や挑戦を目指す場合は内発的動機づけを意識的に高めることが重要です。両者の特性を踏まえた戦略的な行動設計が、自己成長や目標達成の鍵となります。

モチベーションの内的理論:まとめ

以上が内的理論の三つの解説になります。内的理論では、人間の行動や学習を駆り立てる動機の本質を理解することが重要です。マズローの欲求段階説は、基本的欲求から自己実現まで段階的に動機が発展することを示し、基盤を整える重要性を教えます。ハーズバーグの動機づけ衛生理論は、仕事の満足と不満が異なる要因で生まれることを示し、動機付け要因と衛生要因のバランスの重要性を示します。内発的・外発的動機づけは、行動の源泉が内的か外的かを整理し、持続的な学習や成果につなげる視点を提供します。MBA受験やキャリア形成においては、これら三つの理論を理解し、自己の成長や学習計画に応用することが、持続的なモチベーション維持の鍵となります。MBA受験に向けてこれらをしっかりと理解しておくようにしましょう。