2025年05月04日

目次

経営戦略の三つの階層

経営戦略は三つの階層「経営」「事業部」「機能部門」に分けて考えることができます。以下、それぞれの詳細になります。

1-1.全社戦略(経営)

まず一つ目の階層は「全社戦略」になります。

全社戦略は企業全体の戦略であり最も重要な戦略になります。何故なら全社戦略が企業の方向性を決定するからです。例えば特定の企業がA製品とB製品を扱う事業部を有しているとします。(以下「A事業部」「B事業部」と呼びます。)この企業がこれから業績を伸ばしていくには、実は無数の選択肢があります。いくつかの例を挙げます。

■ A事業部とB事業部をこのまま伸ばし続ける。

■ A事業部を伸ばす為に途中でB事業部を売却する。

■ B事業部は売却しその利益で別のC事業部を買収する。

■ 新たにC事業を起業する。そして残りのA事業部・B事業部の両方を売却する。

■ A事業部とB事業部を売却して別の業界の企業を買収する。

上記の通り、この企業は業績を伸ばすのにさまざまな手段を取ることが可能である事が分かります。このまま二つの事業を進めてもいいし、片方を売却して残りの片方を強くすることもできます。また片方を売却して別の事業を買収してもいいし、この二つの事業部を売却して別の事業を始めることも可能です。また全て売却して別の業界の企業を買収する事も可能です。このように全体的な方針を決めるのが全社戦略になります。どの戦略を取るかによって企業の進む道は完全に変わりますよね。つまり全社戦略は企業全体の戦略になるので経営戦略の中でも最も重要な戦略だと言えます。全社戦略が企業の方向性を決定するのです。

1-2.事業戦略(事業部)

次に二つ目の階層は「事業戦略」になります。事業戦略は各事業部における戦略です。上記の例で言えば、A事業部をどのように伸ばしていくのか、B事業部をどのように伸ばしていくのかということを考えるのが事業戦略です。例えばA事業部を伸ばすにはこの製品を製造しよう、このセグメントを狙おうというような戦略がこれに該当します。つまり事業戦略は事業部ごとの戦略と言えます。事業戦略の核は競争戦略になります。競争戦略とはマイケル・E・ポーター氏が提唱したコンセプトですが、事業戦略は要するにどうすれば事業を伸ばすことができるかという戦いの方法についての戦略になるので、非常に重要です。何故なら、仮に全社戦略で方針を決定したとしても、各事業を伸ばすことができないと企業は生き残れないからです。そのため事業戦略も非常に重要な戦略であると言えます。

1-3.機能戦略(その他の部門)

最後に三つ目の階層は「機能戦略」になります。機能戦略はその他の部門の戦略になります。具体的には「マーケティング部」「製造部」「研究開発部」「財務部」「人事部」のような機能部ごとの戦略になります。例えばマーケティング部であれば企業のマーケティングを考えるのが機能戦略になります。これらの機能戦略が少し難しいのが、機能戦略は必ずしも事業戦略の下に来る戦略ではないという点になります。これは企業の組織構造により異なります。企業の組織が事業部制組織であればマーケティング部は特定の事業のマーケティングだけを考えれば良いのですが、機能別組織であればマーケティング部は企業全体のマーケティングを考える必要があります。同じく事業部制組織であれば研究開発部(R&D)は事業の研究開発だけを考えればいいのですが、機能別組織であれば研究開発部は企業全体の研究開発を考える必要があります。いずれの場合であっても機能戦略は非常に重要な戦略になりますので、それぞれしっかり学んでいく必要があります。

全社戦略・事業戦略の内容

2-1.全社戦略の内容

全社戦略は企業全体としてどの領域に参入しどこに資源を集中させるかを決める戦略になります。よって特に大企業では全社戦略が重要になってきます。何故なら大企業は多くの事業部を有しているので、どの事業部を伸ばしていくかを常に考える必要があるからです。全社戦略にはまず「多角化戦略(関連・非関連)」があります。特に非関連の多角化を検討する場合に多角化戦略は重要になります。何故なら非関連多角化は関連多角化よりも難易度が高いからです。次に「資源配分」があります。全社戦略でどの事業部を伸ばすか決定しても、それぞれにどれぐらいの資源を割り当てるかによって各事業が生み出す利益が変化するからです。当然ですが将来的により利益が上がる分野により多くの資源を投下する必要があります。また「M&A」や「海外進出」について考えるのも全社戦略になります。何故ならどの事業を買収・売却するか、海外進出するか否かは企業全体の方針として決めるものだからです。このように全社戦略にはさまざまな内容があります。

2-2.全社戦略の理論

全社戦略の理論として代表的なものを二つ挙げます。

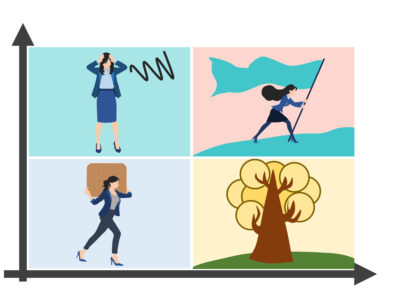

一つ目は「アンゾフの成長マトリクス」になります。このマトリクスを使用すれば右の通り市場(既存・新規)×製品(既存・新規)で四つの成長戦略に分ける事ができます。

左上の「既存市場×既存製品」は「市場浸透戦略」になります。既存市場で既存の製品・サービスを強化する事で更にシェアの拡大を狙う戦略になります。まだ市場が拡大している場合や自社の製品が浸透していない場合は極めて有効な戦略になります。

左下の「新規市場×既存製品」は「新市場開拓戦略」になります。これは既存製品を使用して新市場に参入する戦略になります。例えばB to Cに販売していた製品をB to Bで販売したり、年齢層を変えたり、別の地域で販売する戦略などが挙げられます。当然ですが、海外進出もここに含まれます。

右上の「既存市場×新規製品」は「新製品開発戦略」になります。これは既存市場に新製品を開発して事業を展開する戦略です。これは改良版の製品を投入したり付加価値を付けた製品を投入する戦略などが該当します。

右下の「新規市場×新規製品」は「多角化戦略」になります。これは新規市場に新製品を開発して新事業を展開する戦略です。これは最もリスクの戦略になりますが、正しく設計すれば大きな成長機会となるのも事実です。成功事例も数多くあります。

二つ目は「プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント」(以下「PPM」)になります。

PPMは1970年代にボストンコンサルティング・グループが開発した手法になります。PPMを使用すれば多角化戦略に成功しやすくなります。PPMは右の図のように「市場シェア」と「市場成長率」事業を四つに分類します。

左下の「市場シェア(低)×市場成長率(低)」は「負け犬」になります。これは市場シェアが低く市場成長率も低い事業が該当します。この事業は赤字であるケースが多いので撤退するのが合理的な戦略になります。

左上の「市場シェア(低)×市場成長率(高)」は「問題児」になります。これは市場シェアが低いが市場成長率が高い事業が該当します。一般的にシェアが低いので赤字であるケースが多いのですが、この問題児に分類される事業は追加投資を行う事でシェアを拡大し金のなる木やスターを目指す事も可能です。しかし赤字のままで終わる可能性もあるので、この問題児をどう扱うかが難しい問題になります。

右下の「市場シェア(高)×市場成長率(低)」は「金のなる木」になります。これは市場シェアが高く市場成長率が低い事業が該当します。この事業は黒字であるケースが多いので正に金のなる木になります。この事業から生まれた利益を問題児やスターに投資する事で更に収益率の高い事業を育てる事ができるようになります。

右上の「市場シェア(高)×市場成長率(高)」は「スター」になります。これは市場シェアが高く市場成長率も高い事業が該当します。この事業は黒字である事が多いですが、まだこれから更に伸びていく市場なので、積極的に投資を行う事で更に黒字の規模を拡大していく事が可能な事業になります。このスターに該当する事業は企業にとり積極的に投資すべき事業であると言えます。

2-3.事業戦略の内容・理論

事業戦略はどのように他の企業の事業に打ち勝っていくかを決める戦略になります。事業戦略はマイケル・ポーター氏の競争戦略が最も有名です。マイケル・ポーター氏の競争戦略は以下の記事をご覧下さい。

「ポーターの競争戦略とは?MBAで必須の3つの基本戦略を徹底解説」

経営戦略の三つの階層:まとめ

以上が経営戦略の三つの階層になります。上記の通り経営戦略は階層に応じて策定する必要があります。それぞれが上手く機能しないと企業が成功する事はないので、一つずつしっかりと理解した上であなた自身で使いこなせるようになって下さい。