2025年05月14日

製品ライフサイクルの四段階

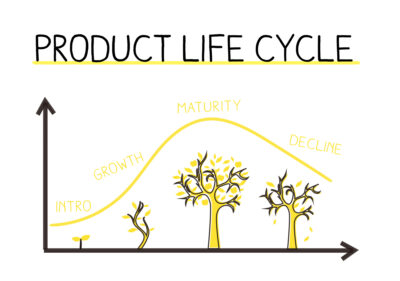

「製品ライフサイクル」とは市場に新製品を投入してから終了するまでのプロセスを四つの段階に分けて説明したモデルです。四つの段階とはそれぞれ以下の通りです。(製品をプロダクトと訳して「プロダクト・ライフ・サイクル」とも呼びます。)

1-1.導入期

「導入期」とは、新製品が導入される時期の事です。この期間の特徴は三つあります。

まず一点目は消費者の認知度が低く売上は緩やかであるという点です。新製品を市場に投入しても認知度が低く、たとえ大量の広告を打っても売上は緩やかにしか伸びていきません。これが斬新な製品であれば尚更その傾向は強くなります。例えば市場に見た事もない製品が登場したとします。しかし顧客の中ですぐにそれに飛びつく人たちは小数派です。新しい製品が登場しても通常はそれが「良い物だ。」と認知されて市場に浸透するまでに一定の時間が掛かります。そのためこの期間は企業側から見ると売上が低い状態が続く事になります。

次に二点目は開発やプロモーション費用が発生し利益はマイナスになるという点になります。上記の通りこの期間の売上は低いものになります。しかしこの期間は開発費用やプロモーション費用が最も発生する時期でもあります。何故なら新製品の開発には開発費が発生し、新製品の認知度を高めるにはプロモーション費用が必要になるからです。そのためこの期間は売上は低いが大きな経費が発生するという企業にとっては都合の悪い状態が続く事になります。そのため導入期というのは一般的に赤字になります。基本的に企業はこの時期に利益を出す事はできません。そのため導入期に参入する企業は利益が出るまでこの分の赤字を補填する資金計画が重要になります。

最後に三点目は競合は少ないが不確実性が高いという点になります。導入期は競合が極めて少ない時期になります。何故なら新製品を開発できた企業だけがこの時期に市場に参入するので、競合他社の数は極めて少ないのが一般的だからです。またこの時期に競合が少ないのは不確実性が高い時期である事も関係しています。基本的に新製品が投入されて市場が拡大していけば競合他社も参入してきます。何故ならそれがビジネスになる事が証明されているからです。しかし企業が新製品を投入した後に市場がそれを受け入れない(売れない)事が判明し、そのまま撤退するケースも後を絶ちません。つまりこの時期は極めて不確実性が高く企業に取ってはリスクの高い時期であるという事もできます。よってこの時期は競合が少なく不確実性が高いのが一般的です。

この時期に取るべき戦略はブランド認知の向上や早期の利用者の獲得等が挙げられます。基本的にこの時期は製品が認知されていないので、認知度を高める為に広告・プロモーションに力を入れる必要があります。またそれと同時にブランド認知を高めておけば、その製品=その企業という認知を高める事ができます。初期のiphoneなどがこれに該当しますね。またこの時期は一刻も早く早期の利用者を獲得する必要があります。何故なら早く利用者を獲得しないといつまで経ってもビジネスが軌道に乗らず赤字が拡大する事になるからです。そのためこの時期は広告・プロモーションに力を入れる事が重要な戦略になります。

1-2.成長期

「成長期」とは、新製品の普及が進む時期の事です。この期間も三つの特徴があります。

まず一点目は製品が市場で認知されて需要が急増するという点になります。導入期を過ぎれば新製品は市場に浸透していきます。厳密には導入期を過ぎる事ができた製品だけ成長期に入る事ができます。しかしこの成長期に入れた製品は需要が急増し販売量が指数関数的に伸びていきます。そのためこの時期はその製品の市場が拡大していきます。この時期は企業にとっては最も魅力的な時期になります。何故なら作れば売れるという状態なので、生産量を増加させれば容易に売上利益を拡大させる事が可能だからです。特に導入期を通過した最初の企業はこの時期に大きなリターンを得る事ができるようになります。

次に二点目は競合の参入が相次いで起こるという点になります。導入期を過ぎた企業は売れる事が証明された製品になります。そして需要が急拡大する時期でもあります。そのため競合他社から見ると需要が急拡大するという最高の機会が訪れた事になります。また導入期という苦しい時期は参入企業が突破してくれたので、同じような製品を製造する事ができれば同じく成長期の波に乗れる時期でもあります。もちろん同じような製品を同コストで製造する能力は必要になりますが、それができる企業にとっては最高の時期になります。そのためこの時期は多くの競合の参入が相次ぐ事になります。参入した企業が全て成功する訳ではありませんが、多くの企業が必ず参入するのがこの時期になります。企業によってはこの時期に参入する戦略を採用している企業もあります。

最後に三点目はマーケットシェアの争いが激化するという点になります。この時期は競合の参入が相次いで発生します。つまり競合他社との競争が激化する事になります。またこの時期は企業によっては製品を模倣して製造し赤字覚悟でシェアの拡大を目指すような企業も現れ始めます。何故ならこの時期にシェアを取ってしまうと後に有利にビジネスを展開する事ができるようになるからです。また差別化戦略や集中戦略を実行する企業なども現れ始めます。そのためこの時期はとにかく競争が激化する事になります。特に参入障壁が低い製品の場合はこの時期は凄まじい闘いの時期になります。ただしそれでも最もシェアの拡大が容易なのはこの時期になります。

この時期に取るべき戦略は供給安定化・販売チャネルの拡大・差別化戦略等になります。要するにこの時期は売上利益が拡大していくので生産量を増やす戦略や販売ルートを拡大する戦略、また差別化戦略でさまざまな顧客を獲得する戦略を積極的に実行すべき時期になります。また同じくプロモーション・新規開拓は継続的に行っていく必要があります。企業にとって最も魅力的な時期はこの時期になります。

1-3.成熟期

「成熟期」とは、売上の成長率が落ち続けていき最終的には止まってしまう時期の事です。この期間も三つの特徴があります。

まず一点目は競争が激化し売上成長が鈍化するという点になります。成長期は市場全体の売上が伸び続けていきますが、この時期になると伸び率が減少し続けていきます。そして最終的にはゼロに向かっていきます。ここで注意しなければならないのは、あくまで伸び率がゼロになっていくというだけであり、この時期も売上の成長は続いているという事です。つまり競争は続いているのです。むしろ成長期よりも競争が激しくなった結果として売上の伸び率は落ち続けていきます。そのためこの時期は製品が少しずつ売りにくくなっていきます。

次に二点目は利益率が低下していくという点になります。この時期は企業の利益率が低下していきます。何故なら競争が激化する割には売上の伸び率が落ちていくので、必然的に価格競争が発生するようになるからです。例えば業者の数が倍になるとその分だけマーケットが伸びれば別ですが、既にマーケットの伸び率が縮小しているので小さな市場を奪い合う事になります。これに差別化戦略やブランド戦略で立ち向かうなら別ですが、多くの企業は(特に規模の経済を獲得した企業は)低コスト構造を活かして価格競争に入っていきます。それは結果として業界全体の利益率を低下させる事に繋がります。

最後の三点目は製品差別化やブランドの価値が上昇するという点になります。価格競争が激しくなると何らかの優位性を保てない限り利益率を維持する事ができません。そのため企業は差別化戦略や集中戦略を実施するようになります。例えば特定のメーカーが製造する製品は競合他社が模倣できない強みを有している場合はそれが差別化要因になります。また特定のセグメントから好まれる製品を製造している場合は同じくそれが差別化要因になります。差別化要因を築く事に成功した企業は価格競争から脱する事ができるようになります。何故なら価格を低下させなくても購入してくれる顧客が存在するからです。またこれはブランド認知も同じです。このように成熟期は製品差別化やブランドマーケティングを行うと効果的だと言えます。

この時期に取るべき戦略は差別化戦略・コスト効率化・新市場の開拓等になります。差別化戦略の効果は前述した通りですが、規模の経済によるコストアドバンテージの実現や、競争激化による新市場の開拓等がこの時期は最適な戦略になります。もっと平たく言えば、マーケットに競合他社より有利な状態で留まるか、別の市場に出ていくかを選択する時期であると言えます。この時期に成長期のように競合他社と同水準の製品を作っていても利益が出ないので、企業はいずれかの選択を迫られる事になります。

1-4.衰退期

「衰退期」とは、売上利益が減少していく時期を指します。この時期も三つの特徴があります。

まず一点目は需要が減少し利益が落ちていくという点になります。衰退期は需要が減少するので利益が落ち続けていきます。そのため多くの企業が苦戦する状況になり赤字に苦しむ企業も多く出てきます。そもそも需要が減少しているので、企業は何かしらの手を打たないと市場に残り続ける事ができません。仮に市場に残ったとしても、赤字の状態が継続すればその分だけ損失が膨らみ続ける事になるので、多くの企業が苦しい状態となります。

次に二点目は徹底企業が増加するという点になります。上述した通りこの時期は多くの企業が赤字に追いやられる事になります。そのため撤退する企業が増加し続けていきます。何故ならそのままマーケットに留まっても損失が拡大するだけだからです。この時期に差別化戦略に成功していたり、ニッチな市場で強みを発揮できている企業は生き残る事が可能になります。ただしこの時期は新市場の開拓を目指して新製品や代替品が数多く登場する時期なので、多くの企業はそれができない状態になります。そのため多くの企業は撤退するしか方法がなくなるのがこの時期の特徴になります。

最後に三点目はこの時期に残った企業は利益を出し続ける事ができるという点になります。この時期は悲惨な時期に見えても、この状態で利益を出せている企業(最大の市場シェアを有する企業やニッチ市場を押さえている企業)は利益を出し続ける事ができます。新規参入がほとんどないので、この時期に利益を出せるポジショニングができている企業は利益を出し続ける事ができます。そのためこの時期は利益を出せている企業は有利な状態になるのが特徴です。

この時期に取るべき戦略は縮小・撤退・延命等が挙げられます。基本的にこの時期は多くの企業が利益を出せなくなるので、撤退を余儀なくされます。しかし縮小して利益を出せるのであれば縮小するのも一つですし、現状維持で利益を出せるのであれば無理に撤退せずに利益を出し続けるべきです。また撤退コストが高い場合は延命を図るのも一つです。このようにこの時期に取るべき戦略は後ろ向きな戦略が中心になりますが、一部の企業にとっては競争が緩い状態で利益を出し続ける事が出来るのもこの時期の特徴になります。

製品ライフサイクルの四段階:まとめ

上記の製品ライフサイクルは極めて重要な概念です。何故ならマーケティング戦略の策定時にはこのコンセプトを理解した上で戦略を策定する必要があるからです。そのため上記はしっかり理解した上で覚えておくようにしましょう。そしてケース分析をする時は必ず上記の概念を意識して検討するようにして下さい。